Das jüdische Hamburg – ein kurzer zeitgeschichtlicher Überblick von 1945 bis heute

Situation nach 1945 und Neugründung der Gemeinde

Nach Kriegsende befanden sich nur noch wenige Jüdinnen und Juden bzw. von den Nationalsozialisten als jüdisch Verfolgte in Hamburg. Von den etwa 600 Personen lebten fast alle in so genannten „Mischehen“ mit einem nicht-jüdischen Partner oder einer nichtjüdischen Partnerin verheiratet. Eine kleine Minderheit hatte die Kriegsjahre im Versteck oder unter falscher Identität überlebt.

Weiterführende Information:

Statistik zur Zahl der Hamburger Juden am 30.4.1945 in der Online-Quellenedition Hamburger Schlüsseldokumente zur deutsch-jüdischen Geschichte, URL:

https://juedische-geschichte-online.net/beitrag/berkemann-statistik-1945

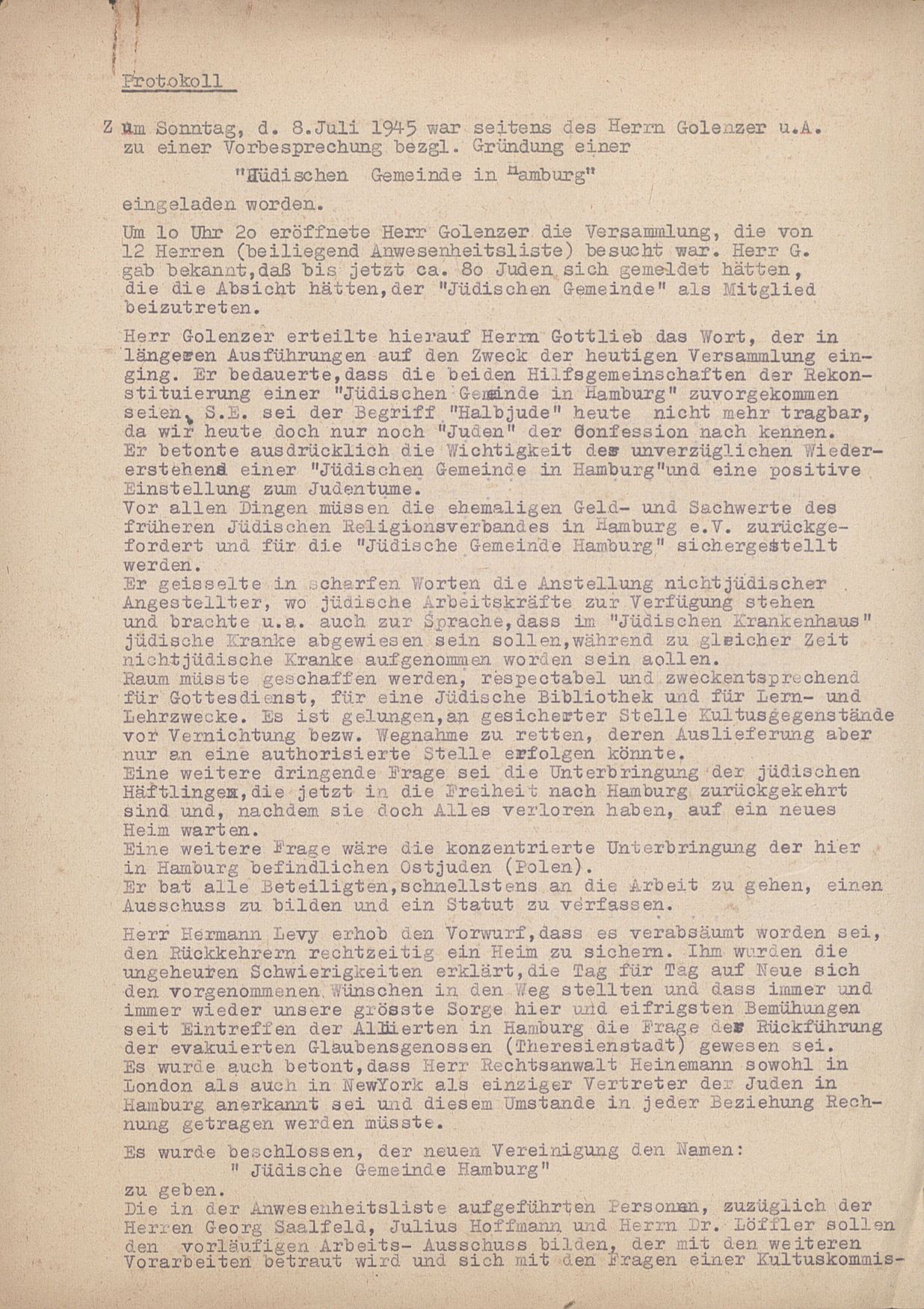

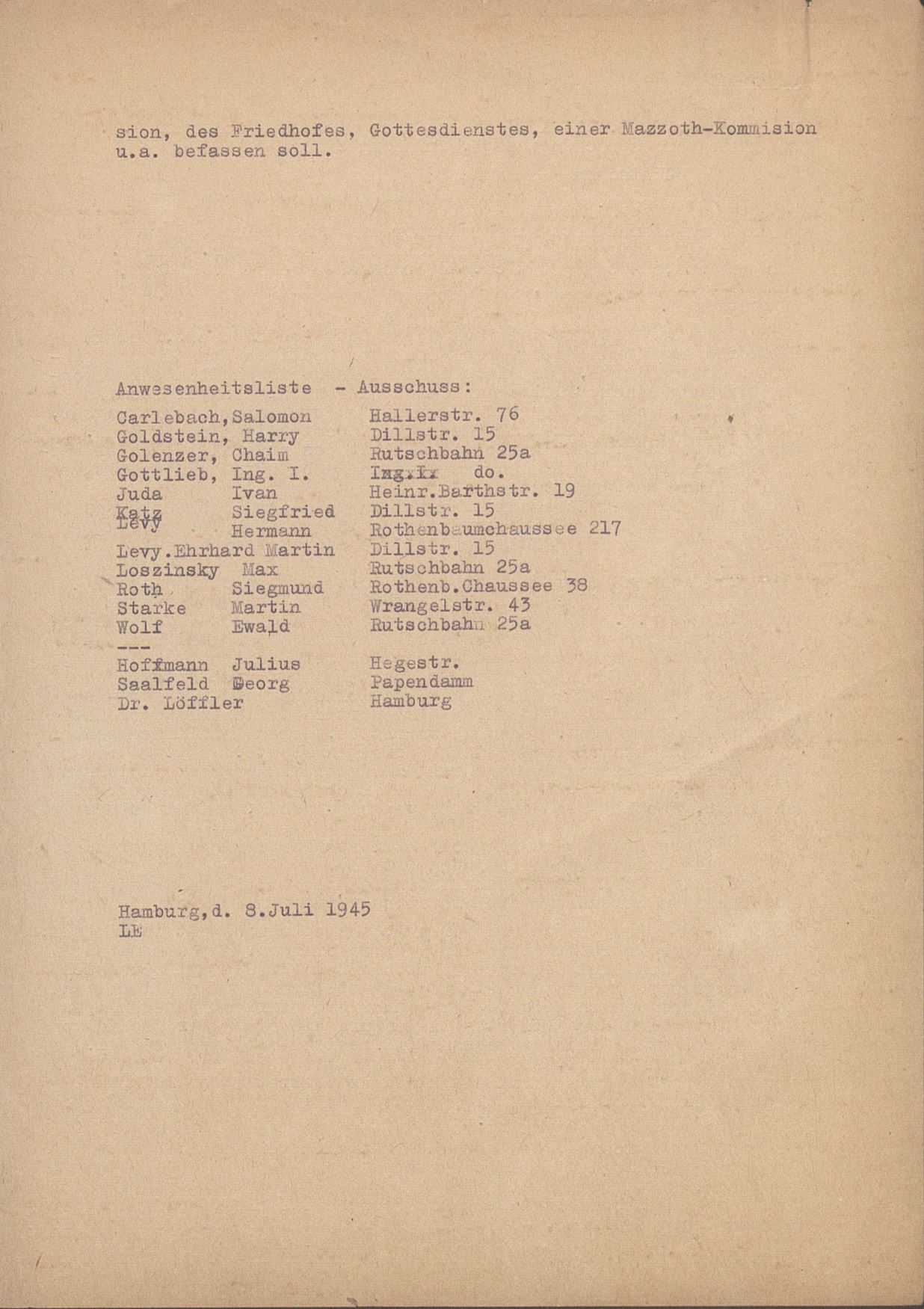

Bereits im Juli 1945 wurde die Jüdische Gemeinde Hamburg von etwa 80 Überlebenden als Einheitsgemeinde, die einen gemäßigten orthodoxen Ritus verfolgte, wiedergegründet. Wie nahezu alle alltäglichen Lebensbereiche in den Nachkriegsjahren, wurde auch das jüdische Gemeindeleben von Versorgungsengpässen und den Herausforderungen des materiellen (Wieder-)Aufbaus geprägt. So dienten beispielsweise Räume in der Kielortallee 22 noch 15 Jahre lang als Bethaus, bis 1960 in der Hohen Weide 34 die neu gebaute Synagoge eingeweiht wurde.

Niederschrift einer Zusammenkunft zur Neugründung der Jüdischen Gemeinde in Hamburg im Juli 1945. © Staatsarchiv Hamburg und Jüdische Gemeinde Hamburg. [Zur Quelle in der Online-Edition Hamburger Schlüsseldokumente zur deutsch-jüdischen Geschichte]

Weitere 47 Jahre später eröffnete mit dem Joseph-Carlebach-Bildungshaus erneut eine jüdische Bildungseinrichtung in Hamburg. Das Bildungshaus umfasst einen Kindergarten, eine Grundschule sowie eine weiterführende Schule und befindet sich in dem Gebäude der einstigen Talmud-Tora-Schule im Grindelviertel, die von den Nationalsozialisten zwangsgeschlossen wurde. Das Gebäude wurde 2004 von der Stadt Hamburg an die Jüdische Gemeinde rückübertragen. Der Bau beherbergt heute, neben Räumlichkeiten für die Organisation und Durchführung der Kinderbetreuung und des Schulunterrichts, auch das Gemeindezentrum der Jüdischen Gemeinde Hamburg, eine Bibliothek und weitere Räume für Gemeinde- sowie Vereinsaktivitäten, wie zum Beispiel die Geschäftsstelle des Makkabi e. V.

Weiterführende Informationen:

- Eintrag zur Jüdischen Gemeinde (1945-1989) im historischen Nachschlagewerk Das jüdische Hamburg, URL: http://www.dasjuedischehamburg.de/inhalt/j%C3%BCdische-gemeinde-1945-1989

- Artikel zum Neuanfang der Jüdischen Gemeinde in Hamburg 1945 in der Online-Quellenedition Hamburger Schlüsseldokumente zur deutsch-jüdischen Geschichte, URL: https://juedische-geschichte-online.net/beitrag/jgo:article-66

- Artikel zur Grundsteinlegung der Synagoge in der Hohen Weide am 9.11.1958 in der Online-Quellenedition Hamburger Schlüsseldokumente zur deutsch-jüdischen Geschichte, URL: https://juedische-geschichte-online.net/beitrag/menny-max-brauer-grundsteinlegung

- Artikel zur erzwungenen Schließung der jüdischen Schulen in der Online-Quellenedition Hamburger Schlüsseldokumente zur deutsch-jüdischen Geschichte, URL: https://juedische-geschichte-online.net/thema/erziehung-und-bildung#section-6

- Eintrag zum Joseph-Carlebach-Bildungshaus (frühere Talmud-Tora-Realschule) in der Kartendarstellung Orte Jüdischer Geschichte und Gegenwart in Hamburg, URL: https://juedische-geschichte-online.net/stadtplan/#3

- Eintrag zur Talmud Tora Schule im historischen Nachschlagewerk Das jüdische Hamburg, URL: http://www.dasjuedischehamburg.de/inhalt/talmud-tora-schule-ttr

Displaced Persons und Remigration

Von den sich nach Kriegsende auf deutschem Gebiet befindenden Jüdinnen und Juden, bzw. von den Nationalsozialisten als jüdisch Verfolgten, versuchte die Mehrheit Deutschland zu verlassen. Dies galt insbesondere für die ausländischen Displaced Persons, die in den Kriegsjahren unter anderem im Zuge von Deportation oder Flucht nach Deutschland gekommen waren und mehrheitlich eine Auswanderung in die Vereinigten Staaten oder nach Palästina beabsichtigten. Zeitgleich kehrte nur eine kleine Gruppe von denjenigen Jüdinnen und Juden, denen die Flucht gelungen war, nach Deutschland zurück. Ihre Gründe reichten von gesundheitlichen Problemen bis hin zu beruflichen oder juristischen Motiven. Für Hamburg zeigt eine gemeindeinterne Statistik, dass innerhalb der ersten drei Jahre nach Kriegsende lediglich 23 rückkehrende Personen verzeichnet wurden. Erst in den 1950er-Jahren überstieg die Zahl der Remigrantinnen und Remigranten die der Auswanderinnen und Auswanderer.

Als 1950 der Zentralrat der Juden in Deutschland gegründet wurde, um die Interessen aller sich in der Bundesrepublik befindenden Gemeinden zu vertreten, signalisierten seine Mitglieder mit der Namenswahl einerseits den Bruch des Selbstverständnisses der Jüdinnen und Juden in Deutschland, indem sie sich von der vor 1933 gängigen Formulierung der deutschen Staatsbürger jüdischen Glaubens absetzten, andererseits sollte so der Tatsache Rechnung getragen werden, dass ein großer Teil der nun in der Bundesrepublik lebenden Jüdinnen und Juden auch aus anderen Ländern stammte. Viele von ihnen saßen auf den so genannten „gepackten Koffern“, stellten ihre Anwesenheit in Deutschland nach dem Holocaust in Frage und sahen sie als eine nur vorübergehend mögliche Lösung an. Zugleich bedeutete der in den 1950er-Jahren beginnende Bau von Gemeindeeinrichtungen und Synagogen auch eine Anerkennung der Tatsache, dass es jüdisches Leben in Deutschland gab und auch in (naher) Zukunft geben würde.

Weiterführende Informationen:

in der Online-Quellenedition Hamburger Schlüsseldokumente zur deutsch-jüdischen Geschichte, URL:

https://juedische-geschichte-online.net/ausstellung/jewish-life-since-1945-relaunch#home-less

Persische Jüdinnen und Juden in Hamburg

Nur wenige Jahre nach Kriegsende begünstigte der Hamburger Freihafen den Aufbau internationaler Handelsbeziehungen und wurde so Ziel einer anfänglich kleinen Gruppe von persischen Jüdinnen und Juden, die hier ab den 1950er-Jahren überwiegend im Handel mit Teppichen aus dem Iran tätig wurden. Durch den großen wirtschaftlichen Erfolg der sogenannten „Perserteppiche“ wuchs die Gemeinschaft in Hamburg stetig und umfasste zu Beginn der 1970er- Jahre über 300 Personen.

Weiterführende Informationen:

Online-Austellung Jüdisches Leben seit 1945 im Rahmen der Online-Quellenedition Hamburger Schlüsseldokumente zur deutsch-jüdischen Geschichte, URL:

https://juedische-geschichte-online.net/ausstellung/jewish-life-since-1945-relaunch#

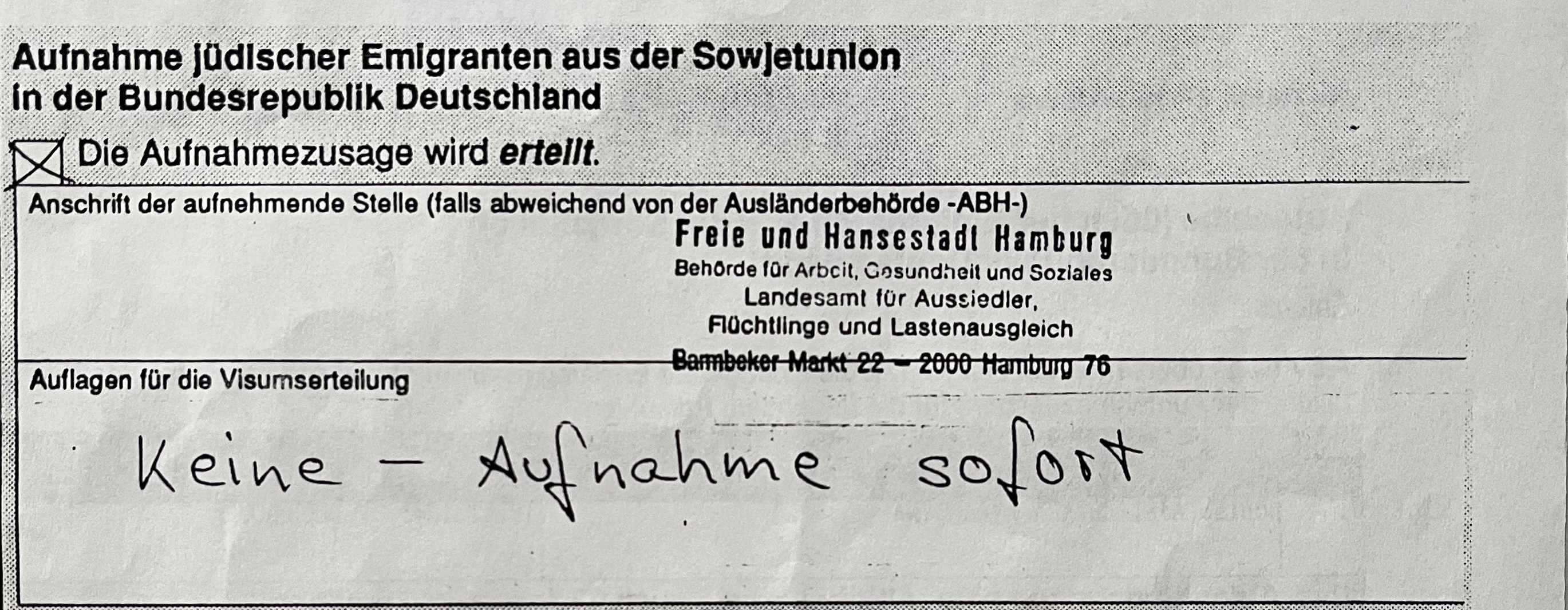

Zuwanderung aus der ehemaligen Sowjetunion und zunehmende Pluralisierung

Einen noch grundlegenderen Wandel erfuhr das hiesige jüdische Leben durch die Einwanderung von Jüdinnen und Juden aus der Sowjetunion und den Nachfolgestaaten seit den 1990er-Jahren. Das Aufnahmeverfahren für sogenannte jüdische Kontingentflüchtlinge ermöglichte von 1991 bis 2005 die erleichterte Einreise in die Bundesrepublik von rund 215.000 russischsprachigen Jüdinnen und Juden und deren Familien, die mehrheitlich aus der Ukraine und Russland stammten. In der Folge dieser Migration verdreifachten sich die die Mitgliedszahlen in den jüdischen Gemeinden in Deutschland, sie liegen heute bei rund 92.000. Doch nicht nur zahlenmäßig veränderte die Zuwanderung die Situation der jüdischen Gemeinschaften in Deutschland, es fand auch eine neue Diversifizierung statt. So prallte die Welt der in Deutschland ansässigen Jüdinnen und Juden, deren Selbstverständnis zu einem großen Teil von den Erfahrungen des Holocaust geprägt wurde und die sich in erster Linie als eine in Gemeinden organisierte Religionsgemeinschaft definierten, mit der Welt einer in der Regel kaum religiös sozialisierten Einwanderergruppe aufeinander. Letzteres kann auf die jahrzehntelange atheistische und antisemitische Politik der Sowjetregierung zurückgeführt werden, die ein Bekenntnis zum Judentum, wenn überhaupt, nur im privaten Rahmen zuließ. Zudem galt das Judentum in der Sowjetunion als eine Nationalität, die väterlicherseits weitergegeben wurde, wohingegen in den vorwiegend orthodox ausgerichteten Gemeinden Deutschlands gemäß der Halacha nur die Abstammung von einer jüdischen Mutter oder die Konversion bei einem orthodoxen Rabbiner zur Mitgliedschaft in einer jüdischen Gemeinde berechtigten.

Als Konsequenz der unterschiedlichen jüdischen Selbstverständnisse und im Zuge eines Generationenwechsels etablierten sich in den folgenden Jahren neben den orthodox geführten Einheitsgemeinden weitere religiöse Strömungen. Dazu zählt eine neue Orthodoxie zu der die ultraorthodoxen Gemeinschaften von Chabad Lubawitch gehört sowie liberal ausgerichtete Gemeinden. In Hamburg gründeten sich außerhalb der Einheitsgemeinde das Bildungshaus von Chabad und die liberale Davidsterngemeinde, aber auch innerhalb der Einheitsgemeinde lässt sich eine Pluralisierung des religiösen Lebens feststellen, so ist dort seit einiger Zeit auch eine Reformsynagoge angesiedelt.

Weiterführende Informationen:

- Eintrag zur Jüdischen Gemeinde nach 1989 im historischen Nachschlagewerk Das jüdische Hamburg, URL: http://www.dasjuedischehamburg.de/inhalt/j%C3%BCdische-gemeinde-nach-1989

- Eintrag zur Liberalen Jüdischen Gemeinde Hamburg in der Kartendarstellung Orte Jüdischer Geschichte und Gegenwart in Hamburg, URL: https://juedische-geschichte-online.net/stadtplan/#252

Ein zunehmender jüdischer Pluralismus lässt sich jedoch nicht nur im religiösen, sondern auch im kulturellen Kontext feststellen. Nicht alle sich selbst als jüdisch identifizierende Personen werden Mitglied einer Gemeinde und leben ihr Judentum auf religiöse Art und Weise aus. Als Beispiele für jüdische Einrichtungen und Initiativen, die jenseits gemeindlicher Zugehörigkeiten Begegnungen und Perspektiven bieten, können der Jüdische Salon am Grindel e. V., der MIT2WO Kulturnetzwerk e. V. oder das Projekt Queer Jewish Futures genannt werden.

Weiterführende Informationen:

- Text zur Pluralität jüdischen Lebens in der Online-Austellung Jüdisches Leben seit 1945 im Rahmen der Online-Quellenedition Hamburger Schlüsseldokumente zur deutsch-jüdischen Geschichte, URL: https://juedische-geschichte-online.net/ausstellung/jewish-life-since-1945-relaunch#21st-century

- Text zu Sonia Simmenauer in der Online-Austellung Frauenleben im Rahmen der Online-Quellenedition Hamburger Schlüsseldokumente zur deutsch-jüdischen Geschichte, URL: https://juedische-geschichte-online.net/ausstellung/frauenleben#station5/6